ASEANスポーツ指導者育成スタディツアー(10/30~11/2)を実施しました!

2024年12月9日

スポーツ・フォー・トゥモロー(以下、SFT)では、2024年10月30日から11月2日にかけて、ASEAN諸国及び東ティモールを対象に、各国スポーツ政策立案者やスポーツ指導者育成組織関係者を招へいし、スポーツ指導者育成システム構築に関わるスタディツアーを開催しました。

本事業は、2023(令和5年)9月、タイ・チェンマイで開催された第4回日ASEANスポーツ大臣会合において採択された『チェンマイ宣言』に基づいています。この宣言では、2030年に向けた日ASEANスポーツ協力の強化に関するもので、その中で、ASEAN諸国から発展を目指すニーズが高い分野の一つとして「スポーツ指導者の育成」が挙げられたため、スタディツアーを実施しました。

【参加者情報】

参 加 国:ASEAN事務局、ASEAN9か国(ブルネイ・シンガポール・タイ・ラオス・インドネシア・マレーシア・フィリピン・ベトナム・カンボジア)+東ティモール

参加者数:計22名(スポーツ政策立案者またはスポーツ指導者育成組織関係者)

【プログラム内容】

1. SFTネットワークを活用した国内スポーツ指導者育成関連団体による日本の事例紹介

2. 各国のスポーツ指導者育成の発展における課題の把握および今後のビジョン(理想)とそれに 向けたアクションプランの作成

3. 講習会視察

4. JSPINと連携したネットワーキング

■ SFTネットワークを活用した国内スポーツ指導者育成関連団体による日本の事例紹介

1日目、2日目は、スポーツ庁での国内におけるスポーツ政策・施策に関する講義からスタートし、その後JSC、JSPO、JFA、JICA、JOC、JPSA/JPCを招いて、各団体が取り組んでいる指導者育成に関連する事例をご紹介いただきました。

コーチの資格制度が十分に整っていない参加国からは制度の枠組みに関する具体的な質問が多く寄せられましたが、必ずしも日本のシステムが各国の状況に適するわけではないため、学んだ知識を各国の実情に合わせて活用することを前提に議論を行いました。

3日目の午前は『コーチ育成システムにおける大学の役割』をテーマに、日本体育大学で実施しました。

前半は、流通経済大学の黒岩先生より日本ラグビーフットボール協会(JRFU)のコーチ育成とJSPOとの連携について、後半は伊藤先生より日体大でのコーチング学教育のカリキュラムやJSPOとの連携、佐良土先生および矢崎先生より、2014年からSFT事業の一環で開始したNCDA(NSSU Coach Developer Academy)についてご紹介いただきました 。

≪講義団体/登壇者(敬称略)≫

■ 各国のスポーツ指導者育成の発展における課題の把握および今後のビジョン(理想)とそれに向けたアクションプランの作成

3日目の午後には、各国が抱える課題と将来的なビジョンを参加国同士で共有しながら、理想と現状のギャップ分析や年内に取り組むべき短期的なアクションプランを作成しました。

その内容をもとに、4日目に各国からアクションプランの発表がなされました。

アクションプランでは下記のようなアイディアが挙がっています。

□ コーチ育成のためのワーキンググループを作る

□ 関連団体とのMTGを設定する

□ 現状のコーチ育成プログラムを見直す

□ コーチのニーズ調査を行う

■ 講習会視察

4日目は、日本スポーツ協会が主催する公認スポーツ指導者養成講習会の視察を行いました。指導者研修を既に実施している国もありますが、JSPO講習会のように様々な種目のスポーツ指導者が一堂に会するものはなく、参加者たちは興味津々な様子でした。また、ディスカッション結果を集計するオンラインサービス「メンチメーター」を活用した効率的な運営にも興味を示しており、帰国後の活用を検討している参加者もいました。

講習会の視察の合間には、日体大の伊藤先生や流通経済大の黒岩先生から「プレイヤーズセンタード」の考え方を中心に、講習会の狙いやポイントについて解説をいただき、講習会についてより深く理解することができました。また、「指示」「提案」「質問」「委譲」の4つのアプローチを使って、実際にコーチングを実践する「マイクロコーチング」も体験しました。

■JSPINと連携したネットワーキング

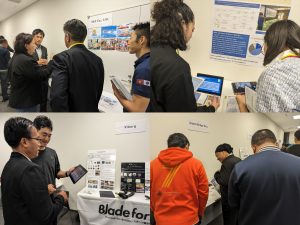

ツアーの最後には、SFTC正会員と日本のスポーツ産業の国際展開を支援するプラットフォーム「JSPIN」(Japan SPorts business INitiative)に参画する企業と連携したネットワーキング時間も設けました。

SFTコンソーシアム会員に加え、JSPINのなかでASEAN諸国に関心のある企業を招いた交流会を開催しました。この交流会では、各企業の取組みの紹介だけでなく、今後の各国への展開について直接話しあう機会が提供され、両者にとって有益な場となりました。

≪参加団体≫

■ 株式会社Xiborg

■ 一般社団法人グローバルブリッジプラス

■ 株式会社エスアンドエフ

■ MIZUTORI株式会社

■ Now Do株式会社

【最後に・・・】

本事業は、SFTが持つ強みである「幅広いネットワーク」を活用することで実現することのできたプログラムであり、被招へい国だけでなく、日本側としても一堂に集まる貴重な機会であり、更なる連携強化の場となりました。

参加者の一人からは「ASEAN事務局と一緒に、まずは自分たちで何ができるかを話し合う機会を作ろう!」というコメントがあり、ASEAN諸国同士の繋がりの強さに加え、指導者育成システムの構築・発展に向けた主体的な姿勢を強く感じることができました。

SFTでは、引き続きASEAN事務局、ASEAN諸国及び東ティモールとの連携・協力を通じて、日ASEANの発展に資する取組を推進していきます。

月別アーカイブ

- 2025年7月 (1)

- 2025年5月 (1)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (4)

- 2024年4月 (1)

- 2024年2月 (3)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (2)

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (1)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2022年12月 (1)

- 2022年11月 (5)

- 2022年8月 (1)

- 2022年4月 (1)

- 2022年2月 (2)

- 2022年1月 (2)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (9)

- 2021年7月 (5)

- 2021年6月 (2)

- 2021年4月 (1)

- 2021年3月 (4)

- 2021年2月 (1)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (3)

- 2020年8月 (2)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (3)

- 2020年2月 (1)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (4)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (2)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (4)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (4)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (2)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (1)

- 2017年12月 (5)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (2)

- 2017年9月 (5)

- 2017年8月 (1)

- 2017年7月 (2)

- 2017年6月 (1)

- 2017年5月 (3)

- 2017年3月 (1)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (3)

- 2016年10月 (2)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (1)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (2)

- 2016年3月 (2)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (7)

- 2015年12月 (5)

- 2015年11月 (2)

- 2015年10月 (2)

- 2015年9月 (5)

- 2015年8月 (2)